コラム2025/07/04

増加する「内斜視」――デジタル時代における新たな視覚リスクと現場の対応

近年、スマートフォンやタブレットの長時間使用、近視人口の増加を背景に、「内斜視」と診断されるケースが増えています。京都大学の報告によると、2014年〜2019年の間に新規診断患者が約13%増加しました。

特に若年層の発症例が目立ち始めており、介護・医療の現場でも中高年層への対応を含め、幅広い年齢層における対処が求められています。

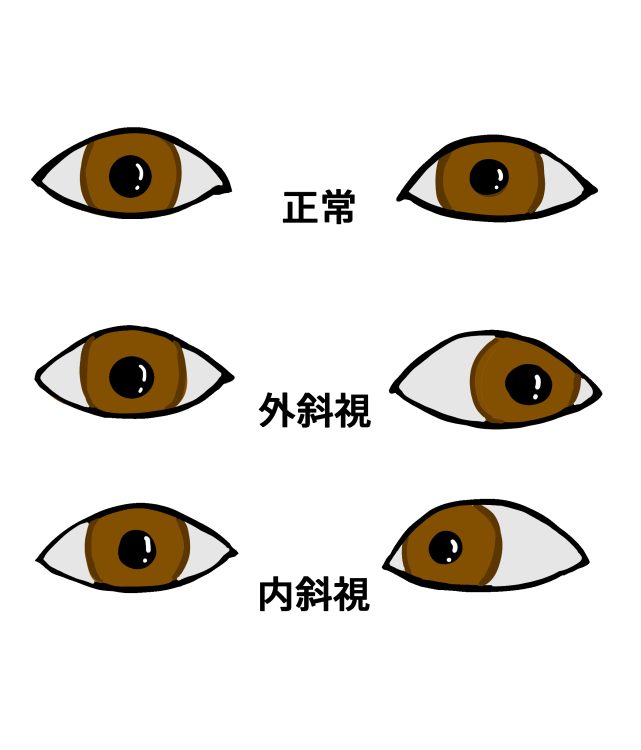

内斜視とは?

内斜視は、片方の眼が内側に向いてしまう疾患で、物が二重に見える(複視)・距離感がつかみにくくなるといった視覚障害を引き起こします。

加齢や脳疾患に起因するケースもありますが、最近では若年層の生活習慣が関与する例も増えています。

主な症状

- 朝や疲労時に強くなる複視

- 視力低下や焦点が合わない

- 手元作業・スポーツ時の距離感喪失

発症リスクと背景

スマホ・タブレットなどの過剰使用

- 長時間、至近距離で画面を見続けることで、眼球を内側に動かす筋肉(内直筋)に過負荷がかかります

- 近くばかりを見続ける生活が、内斜視の誘因になると考えられています

その他の要因

- 近視の進行:ピントを合わせる機能に無理が生じ、斜視を引き起こす

- 高齢化:加齢に伴う筋力低下や脳血管疾患との関連が指摘されています

早期発見と対応の重要性

診断と治療のタイミング

内斜視は進行が緩やかなため、「疲れ目」「年のせい」と見過ごされがちです。

ただし、早期診断と適切な治療により、視機能の改善や生活の不便さを軽減できる可能性があります。

主な対応策

- スマホ使用時のルールづくり(30分ごとに休憩、「20-20-20ルール」など)

- 適切な視力矯正(眼鏡やコンタクト)

- 薬物治療による目の緊張緩和

- 筋肉の位置を調整する手術(必要時)

医療・介護現場でできること

若年層への対応

- 「視力の問題かも?」という生活面での変化に着目する

- 学校や保護者との連携を通じた早期受診のサポート

高齢者への対応

- 脳血管障害やパーキンソン病などの背景疾患を念頭に置いた観察が大切

- 「目がかすむ」「足元が見えづらい」などの何気ない言葉から気づく視点を持つ

現場での工夫

- 「最近テレビ見づらくないですか?」「片目だけおかしく感じることは?」など、気づきを促す声かけ

- 眼科受診へのきっかけづくりとして、リハ職やケアマネジャーとの連携を活用する

予防と支援のポイント

- スマホ・パソコン利用時には、目の負担を減らすための休憩ルールを取り入れる

- 栄養面では、ビタミンA・D・Eなどの摂取が視機能の維持に有効とされる

- 小児科や眼科での定期的な視力チェックを習慣化する

まとめ

内斜視はQOLに影響を与える「見え方の異常」であり、放置すれば日常生活にも支障が生じます。

スマートフォンやPCが生活に不可欠となった現代では、使用を控えるのではなく、**「どう付き合うか」**の視点で支援を行うことが現実的です。

医療・介護の現場では、「目が疲れる」「足元が不安定」といった小さな異変にどれだけ早く気づけるかがカギになります。

高齢者から子どもまで、視機能は生活の土台。私たちが日常の中で意識し、支え合う姿勢こそが、予防と安心につながっていきます。

出典

- 京都大学 大学院医学研究科(2023)「内斜視に関する新規患者数と背景因子」

- 厚生労働省(2022)「視機能と生活習慣に関する報告書」