コラム2025/01/10

後編 障害年金とは~受け取れる金額など~

ずばり!年金額っていくらですか!?

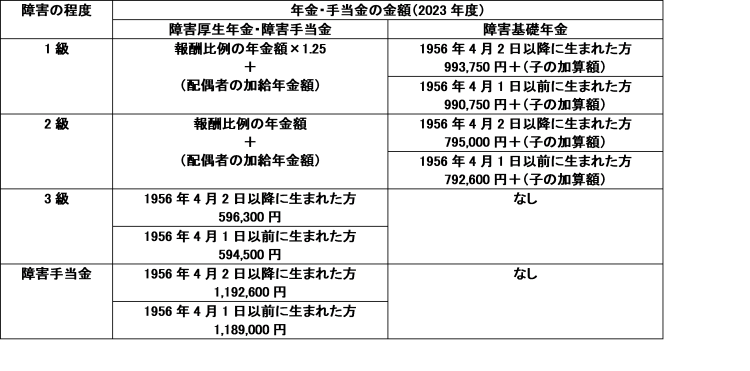

年金額は初診日に加入していた年金の種類(国民年金・厚生年金)で計算の方法が異なります。

初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金が支給対象となります。

18歳未満のお子さんがいる場合、子の加算として、お子さん一人に対して22万8700円(年額)がプラスされます(図1)。

<図1 障害年金の給付金額>

※金額は年度ごとに見直しが行われます。最新の金額は日本年金機構のホームぺージをご参照ください。

※金額は年度ごとに見直しが行われます。最新の金額は日本年金機構のホームぺージをご参照ください。

初診日に厚生年金に加入していた場合は、報酬比例の年金額で決まります。報酬比例というのは、給料等を基に計算された平均標準報酬月額・平均標準報酬額と加入期間の月数で決まりますが、計算式だけでもかなり複雑です。ここでは計算式には触れませんが、いずれの場合も加入月数は、300月(25年)なくても、300月加入とみなして計算します。また、最低保障額が決まっているので、それを目安にしても良いでしょう。

尚、障害厚生年金の1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金も併せて受給することができます。また、一定の条件を満たす(生計維持関係にある)65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金額22万8700円(年額)が加算されます。

厚生年金の障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・ケガが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った時に支給される一時金です。

働きながらでも障害年金は受けられるのか

働きながらでも障害年金を受給できます。老齢年金の場合、仕事をしていると年金が停止されることがありますが、障害年金の場合は停止しないので、全額支給されます。

障害年金はどうしたら受けられるのか

まずは障害年金の請求を行います。請求先は、初診日が厚生年金の場合は、全国どこの年金事務所でも受け付けてくれます。初診日が国民年金の場合は、お住まいの市区町村の年金の窓口か年金事務所になります。共済組合に加入中の場合は、加入していた共済組合です(共済組合は2015年10月1日に厚生年金に統合され、現在は、厚生年金の扱いですが、手続きは、共済組合となります)。

年金事務所を調べるには、日本年金機構のホームページが便利です。行きやすい年金事務所を探してみましょう。また、年金事務所に相談する場合は電話で事前予約をしてから行くほうが良いでしょう。

また、障害年金の手続きは提出する書類の数も多く、注意が必要です。病気や症状によって、提出する書類が違ってきます。例えば、「診断書」は「眼の障害用」など、全部で8種類あります。傷病の状態によって、1枚または複数枚出すこともあります。書類をもらうためにも一度年金事務所に相談することがオススメです。

<手続きに必要な書類>

必ず提出するもの

・年金請求書 ・受診状況等証明書 ・診断書

・病歴、就労状況等申立書 ・預金通帳(写し)

受診状況などで提出するもの

・戸籍謄本 ・所得証明書(配偶者、子、請求者本人)

・住民票または住民票の記載事項証明書のいずれか ・障害手帳(写し)

<診断書の種類>

- 様式第120号の1:眼の障害用

- 様式第120号の2:聴覚・鼻腔機能・平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用

- 様式第120号の3:肢体の障害用

- 様式第120号の4:精神の障害用

- 様式第120号の5:呼吸器疾患の障害用

- 様式第120号の6‐⑴:循環器疾患の障害用

- 様式第120号の6‐⑵:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

- 様式第120号の7:血液・造血器・その他の障害用

障害年金の手続きは、受給するまでにたくさんのハードルがあります。体調が良くない中での請求手続きは患者さん自身の心身に相当な負担をかけることも考えると、手続きに習熟した専門家(社会保険労務士)に手続きを代行することも一つの方法です。

請求の際に気を付けるポイントは?

請求のポイントの第一としては、「病歴・就労状況等申立書」の書き方です。

この書類は、障害状態にあることを自分で申し立てる書類になっています。生活や仕事上でどんな困りごとがあるのか、病気はどんな状態だったのかなど分かりやすく書いていくことが大切です。

第二のポイントは、時効です。請求しないで、年金を受ける権利が生じたところから5年を過ぎると、それ以前の期間について受給することができなくなるので注意が必要です。

最後に

今回は障害年金についてお話をさせて頂きました。障害年金の仕組みはとても複雑です。もしかしたら対象になるかもと思ったら一度専門家に相談してみることをオススメします。